※会社法等、法律に関連する情報が含まれておりますが、正確な情報は法務専門家の皆様にご確認ください。

オルツ循環取引事案のおさらい

概要

第三者委員会の報告書全文はこちらです。

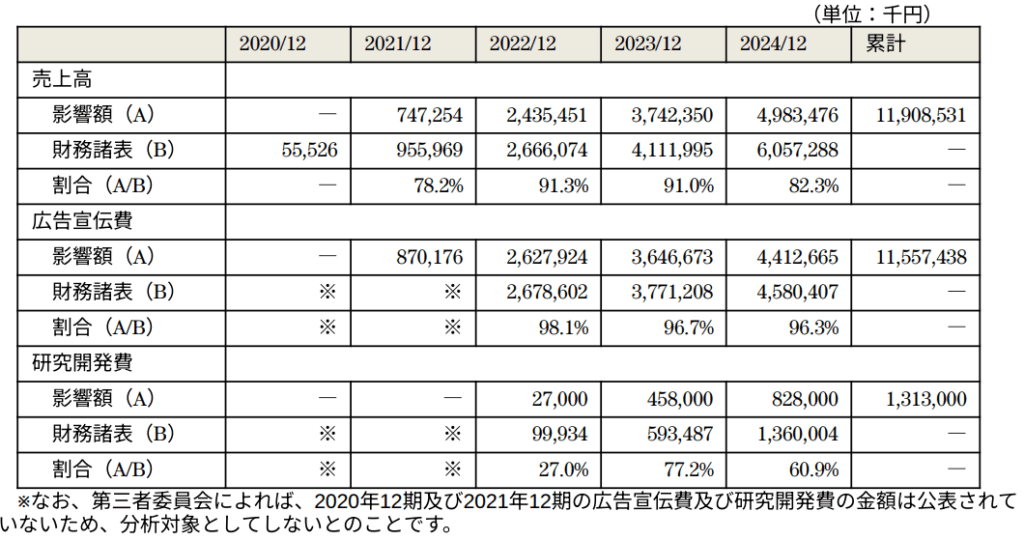

オルツのプロダクト「AI GIJIROKU」の売上の大半が架空取引であったという事案です。

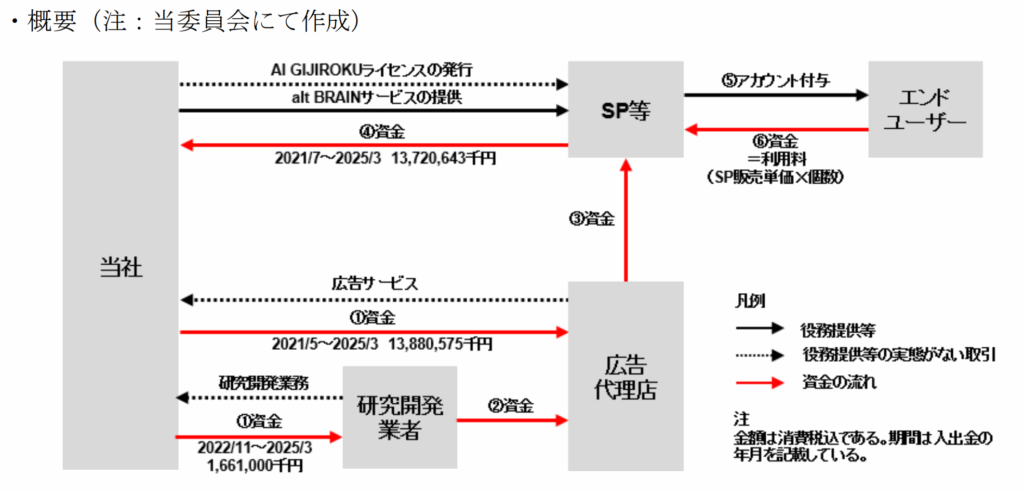

スキームはシンプルな循環取引で、前会計監査人であるAW監査法人の指摘を受けるたびにスキームを巧妙化させていっています。

- オルツが広告代理店等に対して広告宣伝費/研究開発費(実態なし)として資金を提供

- 広告代理店からSP等(ライセンス販売店)に資金提供

- SP等がライセンス販売(実態なし)の対価としてオルツに資金を還流

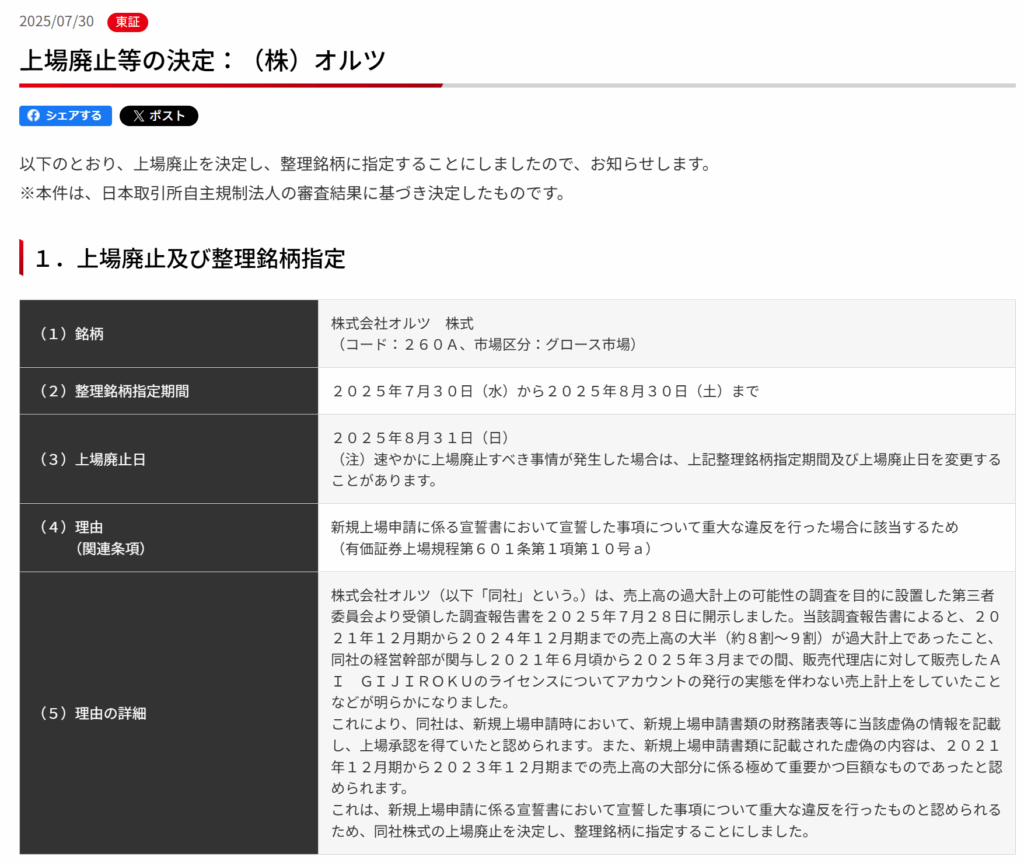

なお、第三者委員会の報告書提出後、速やかに東証は上場廃止を決定しています。

会計監査・財務デューディリジェンスで見つけれないのか

循環取引の可能性をAW監査法人は指摘していますが、オルツ自身は否定しています。しかしながら、AW監査法人は監査継続できると判断できずに、会計監査人から降りています。また、監査法人シドーはAW監査法人から循環取引の疑いに関する情報も引き継いでいましたが、AW監査法人が問題視した取引は解消した(別のスキームでごまかすようにした)結果、シドーは疑念を抱くことはなかった。とされています。

ベンチャーキャピタルから資金調達をする際に財務デューディリジェンスを受けることもあり、オルツもシリーズDで財務デューディリジェンスを受けていました。しかしながら、各社に対して虚偽の説明をするなどをして、循環取引を指摘するには至っていません。今後、財務デューディリジェンスを行う際に注意深く見てほしいポイントとして、リクエストが増えるかもしれませんが、どこまで有効な調査ができるかは調査をする人次第で、必ず循環取引を検知できるとは限らないと思います。

監査・デューディリジェンス共に警察のような強制権をもって調査することができません。また、時間的・リソース的にも調査をするには限界があります。従って、循環取引があったとしても、監査・デューディリジェンスで発見すること自体は相当難しいことだと思っています。

そういう意味では、AW監査法人が疑念を抱き、監査を降りたことは素晴らしい判断であったと感じます。(シドーが悪いという意味ではなく)

善管注意義務

会社と役員(取締役や監査役等)の関係は、委任に関する規定に従う(会社法330条)とされています。

従って、役員はその職務を遂行するにあたっては、善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)を負うこととされます。注意の水準はその地位・状況にある者に通常期待される程度であり、専門能力を買われて就任している役員の場合、期待される水準は一層、高くなると言われています。

役員の責任

会社に対する責任(会社法423条)

役員等は、その任務を怠ったとき(任務懈怠)は、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。とされています。

即ち、会社に対して損害を生じさせた場合、役員等は会社が被った損害を賠償する責任を負う可能性があります。

- 取締役が第三者の便宜を図った

- 会社が法令違反をした(その要因は取締役が法令順守義務)

- 取締役が法令を遵守しなかった

- 回収が見込めないにもかかわらず、貸付けを実行した

- 実体のない会社に対して支払を行っていた

第三者に対する責任(会社法429条)

役員等がその職務を行うについて悪意(知っていた)又は重大な過失(重過失)があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。とされています。

なお、意思決定の結果を事後的に評価し、善管注意義務違反を問うことになれば、業務執行を委縮させかねないことから、積極的に行動した結果に生じた損害に対する責任を問うことは慎重にあるべきとされ、むしろ、他の取締役等に対する監督を怠ったことなど、やらなかったことに対する責任を問われる可能性が高い。とされています(江頭憲治郎)。即ち、社外取締役や監査役も、会社の業務執行の監督が十分にできていないとされれば、善管注意義務違反を問われる可能性があるものと理解しています。

株主代表訴訟(会社法847条)

株主は、株式会社に対し、役員等の責任を追及する訴えの提起を請求することができる。とされています。

即ち、社外取締役や監査役を含めて役員等はすべからく株主から訴えられる可能性がある。といえます。

オルツの場合

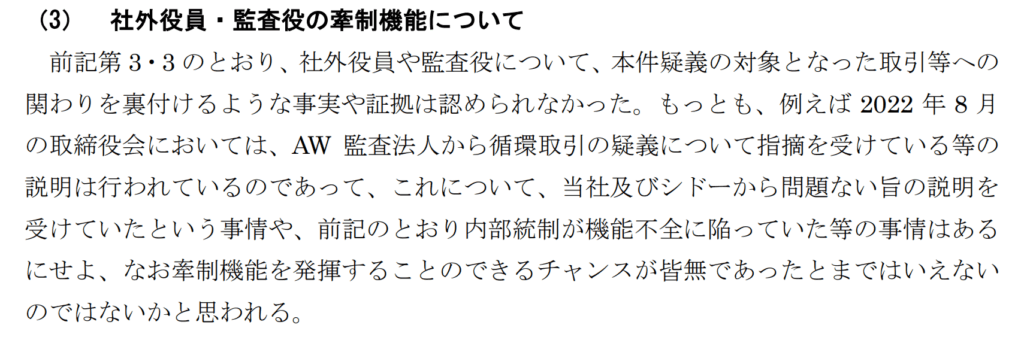

オルツの事案においても、社外取締役や監査役は循環取引を主導したことを裏付ける事実や証拠は認められないとされています。

一方で、社外取締役や監査役は業務執行を監督する責任があり、牽制機能を発揮するチャンスは全くなかったとまでは言えないのではないか。とされています。また、経営トップに対する牽制機能の強化を提言されています。

上場後、多くの株主が損失を被る状況となっており、社外役員が監督責任を適切に果たせたのか。という声に基づいて、株主代表訴訟を提起されるリスクが無いとは言えない状況だと感じます。(どこまで事実かわからないですが、既に訴訟の動きはあるような記事まででてますしね・・・https://www.seventietwo.com/ja/business/Alt_20250731)